theZINE

[서평] 남아있는 역사, 사라지는 건축물 - 잃어버리고 있는 것에 대해 본문

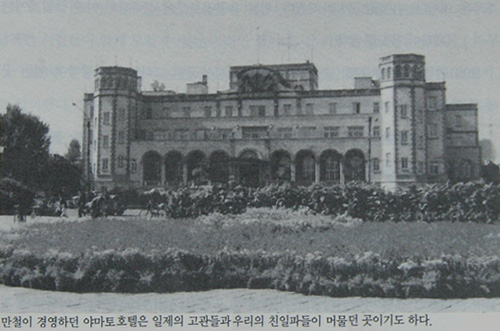

조선시대, 그 전, 그리고 해방이 될 때까지 중국땅은 한반도와 교류가 잦았다. 그 중에도 심양은 이런 저런 인연이 많은 곳인 것 같다. 병자호란 때 삼전도의 굴욕을 당한 후 소현세자가 인질로 잡혀 지낸 곳이기도 하고 일제시대 괴뢰국가 만주의 도시이기도 했다. 사진의 호텔은 친일파들이 심양에 갈 때 머물렀던 호텔이라고 한다.

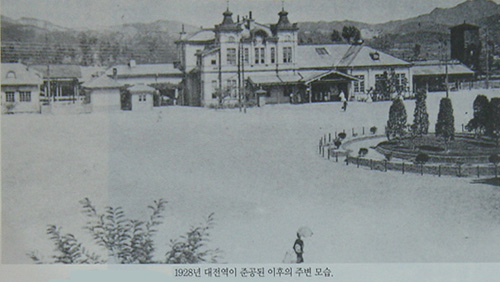

부산에서 안동, 서울을 거쳐 심양(일제 치하에서는 봉천으로 불림)까지 철도가 연결되었다고 한다. 길만 뚫려있으면 어디든 대여섯시간에 닿을 수 있는 지금의 한국. 바다로 가로막힌 것도 아닌데 대륙으로 연결되지 못한채로 너무 오랜 시간을 보냈다는 아쉬움이 드는 대목이다.

언젠가 우리도 기차를 타고 멀리 여행을 떠날 수 있는 날이 올까?

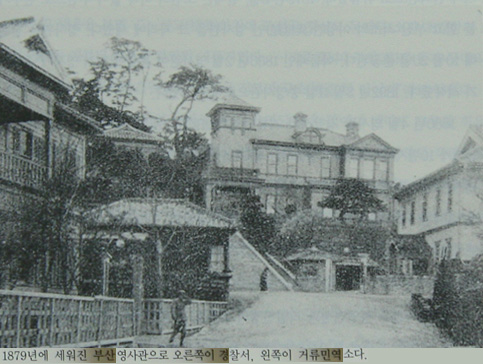

부산에 일본인의 비중은 꽤나 높아져서 1920년 무렵, 부산 전체 인구의 절반 가까이는 일본사람이었다고 한다. 그래봐야 전체 인구가 12만도 안되었다고 하니 지금과 비교하면 비교할 수 없이 작은 규모이다. 주로 대마도와 본토에서 건너온 상인들이었다고 한다.

'부산은 일본과 예전부터 교류가 많아 일본의 영향을 많이 받았다.'는 막연한 이야기가, 이 글을 읽고나니 비로소 '아..' 하는 작은 발견 비슷한 깨달음으로 다가왔다. 부산 사람들이 평소에 일본어 표현을 유난히 많이 쓰는 데는 이런 역사적인 배경도 있지 않을까. 내 막연한 짐작에는, 그런 개개의 표현들을, 어느 게 사투리고 어느게 일본 외래어인지 구분을 잘 못해서 그런 표현들이 그대로 남게 되는 것 같다.

일본보다 싼 물가(요즘은 성형수술)를 누릴 수 있는 해운대에서 휴가를 보내는 일본인들 덕분에, 일본 황금연휴면 해운대의 호텔들은 더 바빠진다고 한다. 사람 사이에도 인연이 있듯 일본과 부산도 인연이 있다는 생각이 든다.

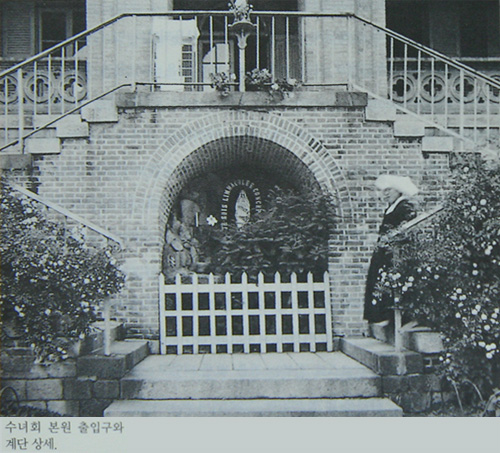

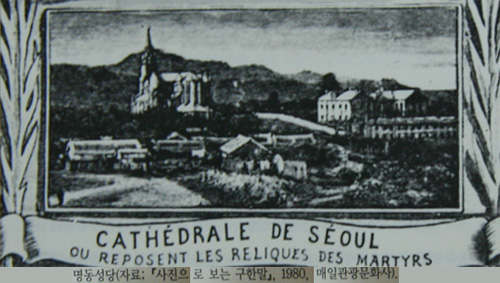

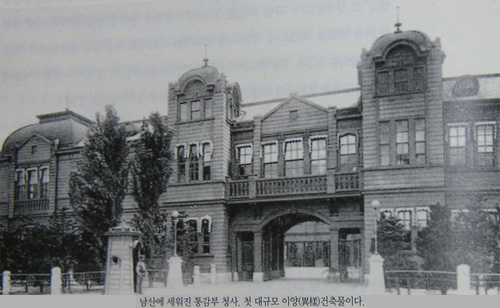

높은 건물이 없던 당시, 언덕 위에 높게 지어진 건물을 왕권에 대한 도전으로 해석한 의견 때문에 한 때 어려움을 겪기도 했다고 한다.

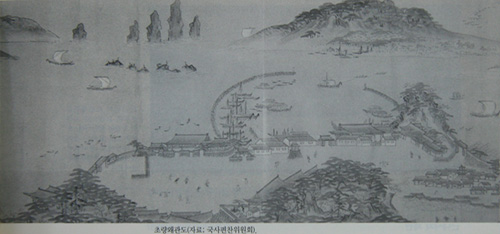

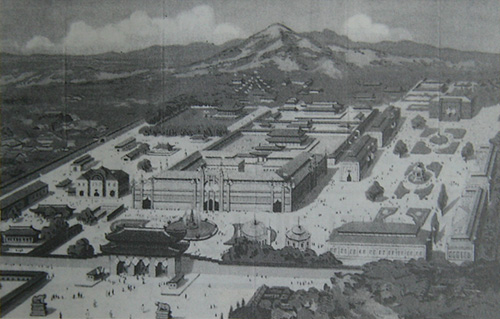

일국의 궁전에서 일어난 일들만 나열해도 힘없이 짓밟혔던 나라의 서러운 역사가 보이는 듯 하다.

남의 궁궐 건물들을 허물고 정원에 분수대에 테니스 코트를 만들 계획이었다고 하니 기가 막힌다.

서울에서 지방의 어느 도시까지 거리가 몇 킬로미터라고 할 때 기준이 되는 출발점이 저 가운데 동그란 점이라고 들었었다. 대한민국의 중심에 선 듯한 기분으로 바닥 무늬 위를 이리저리 걸어다녔던 기억, 단단한 돌계단에서 바닥 무늬를 바라보던 기억이 선하다.

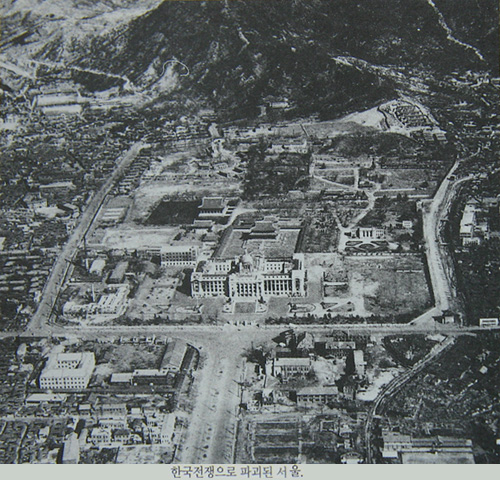

비현실적이기까지 한 커다란 변화가 슬프기까지 하다.

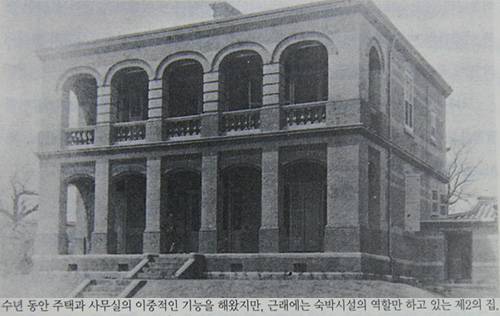

사진 속의 건물은 언더우드家의 별장건물 '해변원'이라고 한다. 한자로는 바닷가의 건물, 영어로는 Haven Won이라고 해서 안식처라는 뜻이니, 한국에 뿌리내린 미국인 집안다운 센스 있는 작명이다.

외부인에게 개방을 할런지 모르겠으나, 대천에 가보게 되면 구경가보고 싶은 곳이다.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

기승전결씩이나 신경쓰려면 글 쓰는 게 상당히 피곤해진다. 카메라로 책에 나온 사진을 찍어서 포토샵으로 자르고 정리하는 것만 해도 한참 걸렸다. 다 합쳐서 두세시간은 공을 들인 것 같다. 역시 글을 쓰는 일은 어렵기만 하다. 봉투 붙이는 일은 졸려도 손만 움직이면 되지만 글을 쓰는 건 시간에 쫓겨 성의 없이 쓰면 바로 표가 난다. 그런 식으로 쓰다가 힘들어서 버린 글도 참 많을 거다.

짜임새 없이 나열식으로 썼지만 요점은 간단하다.

저자는 조선총독부, 후에 중앙청으로 쓰인 건물이 헐린 일에 대해 많은 페이지를 할애하고 있다. 그 건축 과정도 중요하지만 그 건물은 총독부로 19년, 대한민국의 정부 건물로 50년을 쓰인 역사를 간직한 건물이다. 중앙청은 1995년 광복절에 헐리기 전에도 이미 몇 차례 허물어야 하느냐 마느냐 논쟁을 겪었었다고 한다.

나에게 지금 묻는다면... 글쎄올시다.

중앙청을 허물던 1995년 무렵에는 '당연히 허물어야 한다'는 생각이었지만 근대건축물에 대한 아쉬움을 지난 몇년간 느끼면서 생각이 바뀐 부분도 있다.

물론, 근대 건물은 역사적인 가치를 지닌 문화재로 보호해야 한다는 생각이지만 중앙청에 있어서는 역시 고민이 되지 않을 수 없다. 북악과 경복궁, 광화문에서 남쪽으로 이어지는 한국 역사의 중심지를 가로막고 선 건물의 위치적인 의미가 너무 큰 탓이다.

식민시절의 아픈 추억을 간직한 건물에 대한 생각이 바뀐 건 상해에서 살게 된 후부터다. 상해에 여행을 가는 모든 사람들이 들리는 '와이탄'에는 조계시절 '개와 중국인은 출입금지'였다는 황포공원과 당시 열강들이 지었던 서구식 건물들이 많이 남아있다.

유명한 와이탄 외에도 그 일대를 돌아다니면서 별로 알려지지 않은 근대 건축물들이 다수 남아있다는 걸 알 수 있었다. 아무 생각 없이 지나다닐 땐 눈에 들어오지 않던 건물들이, 관심을 갖고 보니 상당수가 19세기말과 20세기 초에 지어졌으리라 짐작되는 건물들이었다.

그 어느 곳보다도 빨리 개발되고 있는 상해에서 그 낡은 건물들도 얼마나 버텨낼지는 모르겠으나, 적어도 지금으로선 근대건물들이 생각하는 것보다 훨씬 많이 남아있었다.

19세기 말과 20세기 초, 세계 최고로 번화한 유흥의 중심지였던 상해. 상해에 짧게라도 살아본 외국인들이 하나같이, 상해를 떠나면 그곳을 그리워하게 만드는 이유가 정확히 무언지, 아직도 잘은 모르겠다. 어쩌면 그곳에 살아보면 누구라도 느끼는 건 아닐까? 상해의 화려하고 타락했던 영광의 흔적들을 말이다. 그런 흔적들이 남을 곳이라고 하면, 생각해보면 건물 외에는 없다.

구석구석 잘 찾아보면 너무 많이 남아있어 오히려 막연할 정도로, 상해에는 근대 건물들이 많이 남아있다. 그 건물들에서 사람들은 여전히 먹고 자고 빨래를 널고 살고 있고 그 골목 사이로 여전히 아이들이 뛰어다닌다. (열강의 지배를 받았던 다른 도시에도 비슷한 흔적이 많다. 광저우, 칭다오 등) 박제된 동물처럼, 기념관 정도로 꾸며지는 건물이 아니라, 실제로 아직도 사람이 살고 있기 때문에, 상해의 근대 건축물들은 더 생명력이 넘치는 매력을 갖고 있다.

과거와 현재가 공존하는 듯한 그 낡은 거리에서 느꼈던 감정을 찾아 종로와 명동 구석을 다녀보곤 하는데, 안타깝게도 서울에서 그런 흔적은 찾기가 쉽지 않다.

남아있는 근대 건축물들이 겨우 이 정도라면, 늦어도 너무 늦긴 했지만 근대 건축물을 보존해야 하는 이유는 충분하다. 제발 부수지말고 놔두길.

'서평&예술평' 카테고리의 다른 글

| 박노자의 '나는 폭력의 세기를 고발한다' (1) | 2008.01.21 |

|---|---|

| 대만 - 아름다운 섬, 슬픈 역사 (21) | 2007.09.10 |

| [서평] 오쿠다 히데오 '남쪽으로 튀어(Southbound)', 그리고 386, 전공투, 68세대 (0) | 2007.08.04 |

| [서평] 유시민의 최근작 '대한민국 개조론' (3) | 2007.08.03 |

| [서평] 일본인의 전쟁관 (0) | 2007.07.28 |