theZINE

[서평] 또 이 따위의 레시피라니 본문

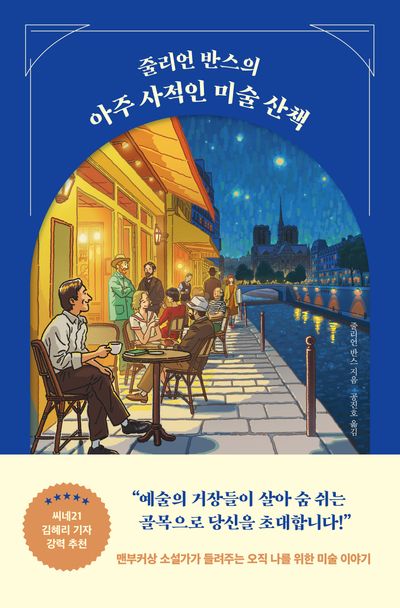

작가 줄리언 반스의 대표작(이 맞는 듯한) '예감은 틀리지 않는다'를 영화로 먼저 접했던 것 같다. 어떤 영화인지 잘 알고 본 것도 아니었고 우연히, 아마도 케이블티비에 무료영화로 소개된 걸 본 것 같다. 그러다 소설이 원작이라는 걸 알게 되서 책을 읽어보고, 읽어보니 좋았던 생각에 같은 작가의 책을 골랐다. 그렇게 고른 책이

이 책 말고도 아래 책도 빌렸다

잘 알아보지 않고 유명해보이기에 고른 책인데, 소설이 좋아서 작가를 고른 것에 반해 두 권 모두 에세이인 것도 잘 모르고 골랐다. 결과는 두 권 모두 읽기 쉽지 않았다. 그나마 ...'레시피'는 훨씬 작고 얇아서 끝까지 읽었고, ...'사적인 미술'은 두께도 두껍거니와, 읽기가 힘들어서 보다 보다 그냥 반납했다. 이 두 책이 읽기 힘들었던 이유가 있다.

일단, 영국 작가가 편하게 기교를 부리며 써내려간 문어체를 한국어로 번역하는 것의 어려움은 인정하는 바이다. 종종 서평을 쓰며 하는 말이지만 내가 번역가이고 내 마음대로 번역해도 된다고 해도, 한국어답게 어순을 바꾸어 의역을 하기로 결정하기는 쉽지 않을 것이다. 자기개발서 같이 좀 더 건조한 내용의 책이었다면 어순 정도는 한국어에 맞게 바꾸기가 쉬워도, 문학 작가가 미술에 대해, 요리에 대해 쓴, 개인적인 감상이 듬뿍 담긴 에세이의 문체에 손을 대기란 쉽지 않을 것이다. 원문 자체의 특성 상 이해가 되는 면이 있다.

이유야 어쨌든 이 두 권 모두 드럽게 내용이 눈에 들어오지 않는다. 내가 문과였다면, 이렇게 '눈은 읽어도 머리로 들어오지 않는' 책을 읽는 데 더 익숙해졌을까? (이 점은 옛날부터 진심으로 궁금했던 부분이다.)

'사적인 미술'은 작가가 그림 작품들을 설명하는 내용이다. 그림을 좋아하는 사람이, 본인이 이해하고 해석한 그 그림과 거기에 엮인 이야기들을 길게 썰을 푸는 느낌이고, '레시피'는 요리를 하는 행위에 대해, 그리고 '요리책'이라는 장르(?)에 대해 작가가 가진 불만을 가볍고 유쾌하게, 어쩌면 1-2주만에 편하게 완성한 건 아닐까 싶게 편한 말투로 썰을 푸는 느낌이다.

나를 포함해 많은 한국 팬들이 처음 줄리언 반스를 접한 작품일 것 같은 '예감은 틀리지 않는다'가 잔잔한 소설이었던 것과 비교하면 저 두 책은 느낌이 많이 다르다. 소설보다는 에세이를 많이 보고 즐기는 편이지만, 이번에는 내용 자체가 내 취향이 아니었던 점과 더불어 번역이라는 난관을 넘지 못한 두 책을 즐기지 못해 아쉽다. 그래도 미술에 관심이 많은 사람은 나름 흥미로운 포인트가 있을 듯 하다. '레시피'는 분량이 작고 더 경쾌한 말투여서 부담이 적다.

아무튼 번역 결과물이 많이 아쉬웠다. 가장 먼저 접한 '예감은 틀리지 않는다'의 원래 제목이 the sense of an ending인데, '끝날 것 같은 느낌'이라는 제목을 '끝날 거라는 느낌=예감'으로 번역한 것은 꽤 절묘하다 싶은데 말이다.

책 표지가 셋이나 등장해서 헷갈릴 수도 있는데, 이 글은 첫번째 이미지의 '또 이따위의 레시피'라는 책에 대한 글이다. 두 번째로 등장한 '미술...'은 조금 읽다 반납했고, '예감...'(감자 과자가 떠오른다.)은 몇 년 전에 읽었지만 블로그에 독후감을 쓰려고 시작했지만 마무리 짓지는 못했다. (블로그에 쓰다 말고 비공개로 놔둔 그 글을 다시 찾아보니 무려 만 6년 전)

그런데 빌린 책은 물론이고 돈 주고 산 책도 다는 읽지 못하는 처지에 '예감...'은 다시 읽어보려고 첫 장(은 아니고, ebook이라서 펼치는 느낌이 안 들어서 아쉽네)을 오랜만에 다시 펼쳤다. '짧은 간격을 두고 영화와 책으로 그 작품을 접하면서 글과 영화의 느낌이 합쳐지면서 시너지 효과가 있었던 것 아닐까', '다시 보면 그때만큼 좋지는 않은 것 아닐까', '아니, 그래도 맨부커 수상작이고 검증된 명작이니까 좋을 거야', 하는 생각을 하며 다시 그 책을 펼치게 만드는 힘!...이라고 하면서 끝내 '레시피'는 칭찬은 못하겠다. 읽기 힘든 문장을 읽고 감상도 좋았던 적은 거의 없는 것 같다.

그나저나 영국 사람이 요리와 요리책에 대한 관심을 표한 에세이를 읽으며 내내 아주 약간의 이질감이 들었다. 워낙에 영국 음식이 일부 예외를 제외하고(나의 사랑 스콘) 맛 없고 괴식으로 유명한데, 책에 소개된 음식들 다수도 결국은 영국 음식이 아니기도 하고, 평소 영국 사람들은 그 맛 없다는 음식을 먹고 어떻게 살아갈까, 영국인을 만나면 진지하면서 가볍게 물어보고 이야기해보고 싶어졌다.

'서평&예술평' 카테고리의 다른 글

| [서평] 국가는 왜 실패하는가 (0) | 2025.04.20 |

|---|---|

| [서평] 도해 타이완사(史) (1) | 2025.02.02 |

| [서평] 인간 없는 세상 (0) | 2025.02.01 |

| [서평] 혼자 책 읽는 시간 (0) | 2025.01.31 |

| 영화 뮌헨 (1) | 2024.12.28 |