theZINE

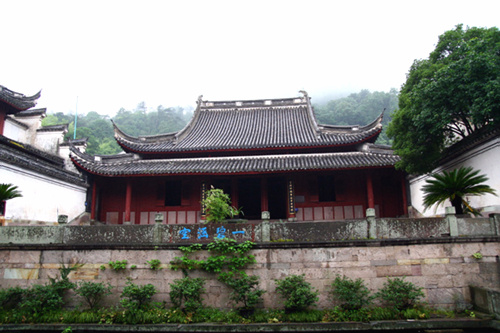

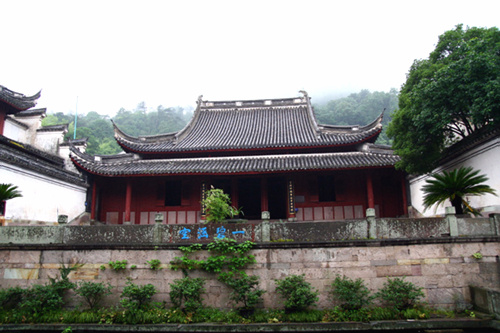

[중국 출장 사진] 닝보 제일경 보국사 (寧波 第一景 保國寺) 본문

이번 중국 출장 동안에는 작년에 다녔던 것과 비슷한 코스를 다녔지만

작년보다 3일 더 일정을 길게 잡았었다.

더군다나 작년보다는 해야 할 일이 적어서 작년보다는 개인시간이 더 있었다.

닝보에서 아침나절 시간 여유가 생겨서 다녀온 곳이 있다.

닝보는 중국의 남동쪽 모서리에 있는 항구 도시다.

닝보에서 묵은 카이유엔대주점(new century hotel)의 책상을 뒤져서 찾은 여행 책자,

그리고 호텔 1층 로비에 비치된 안내 리플릿을 보고 이 귀중한 '아침나절'을 어떻게 쓸까 고민했었다.

짧은 시간이다보니 여러 곳을 다녀올 수는 없고 이것저것 따져보다 고른 곳은 '보국사'라는 절이다.

'제일경'이란 말은 내 맘대로 갖다 붙인 거니까 어디 가서 아는 척 하진 마시길. - -;;

택시를 타고 30분 정도 달려서 보국사에 도착했다. 생각보다 거리가 멀었다. 비 때문에 택시도 겨우 잡아 탔고 우산도 없이 옷도 젖은 터, 그러나 다행히도 매표소에서 무료로 보증금만 맡기고 우산을 빌릴 수 있었다.

택시를 타고 30분 정도 달려서 보국사에 도착했다. 생각보다 거리가 멀었다. 비 때문에 택시도 겨우 잡아 탔고 우산도 없이 옷도 젖은 터, 그러나 다행히도 매표소에서 무료로 보증금만 맡기고 우산을 빌릴 수 있었다.

평일 오전, 그것도 이렇게 장마비가 추룩추룩 오는 날이니 입구부터 사람이라곤 매표원밖에 볼 수 없었다. 중국의 여느 도시나 관광지와는 달리 조용하고 고즈넉한 분위기가 너무 좋았다. 하지만 주말이나 여행철에는 아마 북적대겠지.

올라가는 길에 지나친 '신선교' 강을 건너는 곳도 아니고 굳이 다리를 만들 필요가 없는 곳인데 저렇게 한 사람이 겨우 올라갈 만한 넓이고, 난간도 낮아서 아슬아슬한 다리를 만들어놓았다. 중국 사람들도 작명 센스 하나는 좋다.

올라가는 길에 지나친 '신선교' 강을 건너는 곳도 아니고 굳이 다리를 만들 필요가 없는 곳인데 저렇게 한 사람이 겨우 올라갈 만한 넓이고, 난간도 낮아서 아슬아슬한 다리를 만들어놓았다. 중국 사람들도 작명 센스 하나는 좋다.

아직도 입구. 매표소는 지났지만 검표소는 아직 저 멀리~ 광각으로 찍으니 느낌이 잘 산다.

아직도 입구. 매표소는 지났지만 검표소는 아직 저 멀리~ 광각으로 찍으니 느낌이 잘 산다.

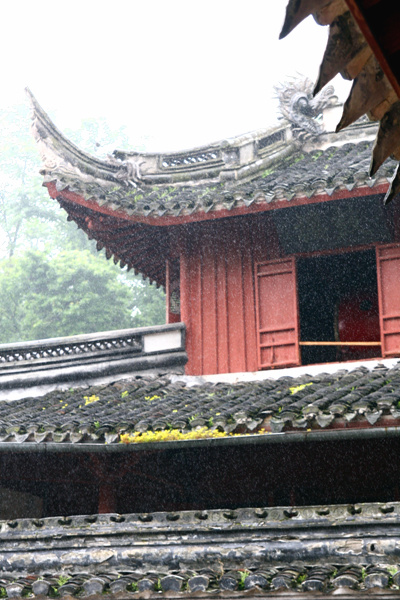

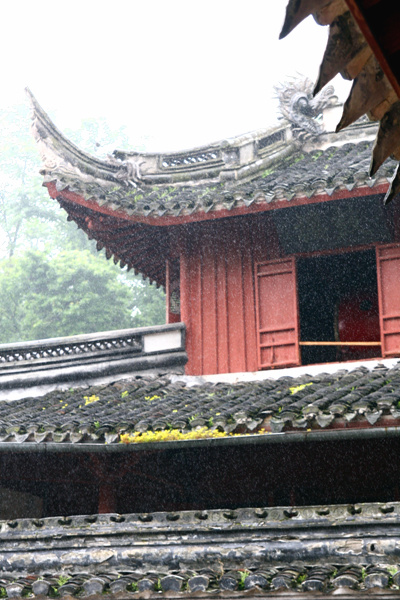

기온이 한국보다 대체적으로 높은 바닷가 도시, 여름엔 더구나 더욱 눅눅한 도시. 그래서 어디나 수풀이 울창하다. 그늘진 곳에는 어디나 이끼낀 바위, 축대를 타고 오른 덩굴. 그리고 장마철을 맞아 몇날 며칠 스슬하게 흩날리는 빗방울.

기온이 한국보다 대체적으로 높은 바닷가 도시, 여름엔 더구나 더욱 눅눅한 도시. 그래서 어디나 수풀이 울창하다. 그늘진 곳에는 어디나 이끼낀 바위, 축대를 타고 오른 덩굴. 그리고 장마철을 맞아 몇날 며칠 스슬하게 흩날리는 빗방울.

빗방울만 피할 수 있는 처마 끝에 앉아 차를 마시며 자원방래(自遠訪來)한 친구와 함께 하면 불역호아(不亦好阿) 일 것 같다. 이 사진을 보니 왠지 친구가 그리워진다.

전시대 앞의 버튼을 누르면 그 버튼에 해당하는 건물을 비춰주는 미니어쳐다. 모든 버튼을 다 누르고 찍어봤다.

드디어 제대로 된 경내로 진입

여전히 비는 흩날리고 있다. 이곳은 종을 치는 곳이다. 어떤 의미가 담겨있어서 종을 6번 치면 복을 받는다나. 북 치는데 1위안이다. - -; 그래도 돈 내고 한 번 쳐봤다.

여전히 비는 흩날리고 있다. 이곳은 종을 치는 곳이다. 어떤 의미가 담겨있어서 종을 6번 치면 복을 받는다나. 북 치는데 1위안이다. - -; 그래도 돈 내고 한 번 쳐봤다.

윗사진하고 좌우만 바뀐듯한 이곳은 북을 치는 곳. 이곳도 역시 돈 내고 북 치라고 달려드는 삐끼 아줌마. 조용한 절 안에 유일하게 돈 냄새가 나는 곳. (그런데 이름이 절이긴 하지만 불교 사원이라기보다는 거의 그냥 사당에 가깝다. 강감찬 장군을 기리는 낙성대처럼 말이다.)

윗사진하고 좌우만 바뀐듯한 이곳은 북을 치는 곳. 이곳도 역시 돈 내고 북 치라고 달려드는 삐끼 아줌마. 조용한 절 안에 유일하게 돈 냄새가 나는 곳. (그런데 이름이 절이긴 하지만 불교 사원이라기보다는 거의 그냥 사당에 가깝다. 강감찬 장군을 기리는 낙성대처럼 말이다.)

푸른 잎들 사이로 보이는 고즈넉한 건물, 고요한 분위기, 잡다한 소음을 모두 품어주는 작은 빗방울들. 어딜 가나 소음이 가득한 중국에서 쉽게 접하기 힘든 순간이다.

푸른 잎들 사이로 보이는 고즈넉한 건물, 고요한 분위기, 잡다한 소음을 모두 품어주는 작은 빗방울들. 어딜 가나 소음이 가득한 중국에서 쉽게 접하기 힘든 순간이다.

건물들로 둘러싸인 작은 마당, 오래되어보이지만 지금까지 흐른 시간보다 더 많은 시간이 흘러도 같은 모습으로 남을 듯한 바닥돌들. 참으로 좋다. 소중하다.

건물들로 둘러싸인 작은 마당, 오래되어보이지만 지금까지 흐른 시간보다 더 많은 시간이 흘러도 같은 모습으로 남을 듯한 바닥돌들. 참으로 좋다. 소중하다.

전통 목조 건축 양식을 보여주는 모형. 가장 밑의 네모난 나무 조각 위에 십자형으로, 격자형으로 쌓이고 또 쌓여서 이런 구조의 구조물이 만들어진다.

전통 목조 건축 양식을 보여주는 모형. 가장 밑의 네모난 나무 조각 위에 십자형으로, 격자형으로 쌓이고 또 쌓여서 이런 구조의 구조물이 만들어진다.

한쪽에는 이런 형태의 구조물을 만드는 과정을 3D 영상으로 보여주는 스크린도 있었다. 그런 전시물까지 있는 걸 보면, 이곳도 이 날만 사람이 적었던 거지, 역시 붐빌 때는 꽤 붐비는 곳이겠구나 생각했다.

이제는 일부만 남아서 실내에 전시한 듯한 돌벽. 자세히 보면 세세한 무늬들이 조각되어있다. 돌이라 깨지기 쉬울텐데 그 중 상태가 좋은 것을 골라둔 건지, 제법 보존이 잘 된 편인지.

이제는 일부만 남아서 실내에 전시한 듯한 돌벽. 자세히 보면 세세한 무늬들이 조각되어있다. 돌이라 깨지기 쉬울텐데 그 중 상태가 좋은 것을 골라둔 건지, 제법 보존이 잘 된 편인지.

예술적 감각 외에도 인내심과 고도의 테크닉이 없으면 만들 수 없는 예술 작품들이 있다. 고려청자나 신라의 금관 같은 작품들 말이다. 급은 다르겠지만 옛날 예술가들의 모습이 상상되던 조각품. 아마 난간이나 처마 끝의 장식물이 아니었을까.

예술적 감각 외에도 인내심과 고도의 테크닉이 없으면 만들 수 없는 예술 작품들이 있다. 고려청자나 신라의 금관 같은 작품들 말이다. 급은 다르겠지만 옛날 예술가들의 모습이 상상되던 조각품. 아마 난간이나 처마 끝의 장식물이 아니었을까.

오래전 예술가들이 그리 대접을 받지 못하던 시절에도 그들은 무슨 이유로 혼을 기울여 작품을 만들어냈을까, 멋진 예술 작품을 볼 때마다 궁금해진다.

저 돌조각(돌의 조각이 아니라 돌을 조각한 작품^^;)은 여전히 날씨가 덥고 눅눅했을 그 옛날에 그늘에 앉아 차를 마시며 유흥을 즐기는 팔자 편한 사람들의 모습인 것 같다.

카메라의 설정을 잘못 눌러서 뜻하지 않은 사진이 나왔다. 의도대로라면 조금 더 어둡게 찍어서 노출을 맞췄을텐데 이것도 나름 분위기는 있어서 좋다.

카메라의 설정을 잘못 눌러서 뜻하지 않은 사진이 나왔다. 의도대로라면 조금 더 어둡게 찍어서 노출을 맞췄을텐데 이것도 나름 분위기는 있어서 좋다.

빗물 맺힌 나란한 처마, 주욱 멀어지면서 흐려지는 모습을 담고 싶었는데 지금은 비가 오는 꿈의 한 장면을 보는 듯한 느낌이 되버렸다.

이렇게 원근이 확실한 각도에서 찍을 때는 초점이 맞은 곳의 전후가 흐리게 나오는 사진을 찍기 좋다. 한 창문을 내다보니 옆 건물의 지붕이 보였다. 장마 기간 내내 시도 때도 없이 내리는 빗물을 흘려보내고 여전히 그 자리를 지키고 있을 기왓장들.

이렇게 원근이 확실한 각도에서 찍을 때는 초점이 맞은 곳의 전후가 흐리게 나오는 사진을 찍기 좋다. 한 창문을 내다보니 옆 건물의 지붕이 보였다. 장마 기간 내내 시도 때도 없이 내리는 빗물을 흘려보내고 여전히 그 자리를 지키고 있을 기왓장들.

북 치는 곳에서 창문 밖을 내다보고 찍은 것 같다.

북 치는 곳에서 창문 밖을 내다보고 찍은 것 같다.

중국의 처마는 이렇게 비교적 전체적으로 직선적이고 끝 부분만 위로 솟아 오른다. 전체적으로 활처럼 완만하고 무난하게 곡선을 그리는 우리나라의 처마와 비교된다. 또 일본의 처마는 더 둥글고 끝은 더 치솟아 있었던 걸로 기억되는데 역시 우리나라와 중국과는 다르다.

서양 사람들이 보기엔 한국, 중국, 일본 절들 보면 색깔 좀 다른 것밖에 안 보이겠지만 내가 한국 사람이라 그런 차이가 보이는 게 아닐까? 오래전부터 그런 생각을 했다.

나는 중국과 일본을 다니면서 오래된 건물을 볼 때 이런 처마의 선이 가장 눈에 띄었다. 귀하는 어떤 게 눈에 띄었는지?

양가댁 규수가 아늑하게 쉬는 침대, 그리고 그 옆 의자에 누군가 앉아 시중을 들거나 대화를 나누기 좋게 세트로 된 가구다. 실제 당시 기준으로, 이 정도의 가구는 상당히 화려하고 손이 많이 간 고급가구 축에 들지 않았을까? 사이즈가 좀 작아보이긴 하지만, 참 아늑하고 은밀한 느낌이었을 것 같다. 이 모든 게 한 덩어리로 된 가구라는 점도 특이하다.

양가댁 규수가 아늑하게 쉬는 침대, 그리고 그 옆 의자에 누군가 앉아 시중을 들거나 대화를 나누기 좋게 세트로 된 가구다. 실제 당시 기준으로, 이 정도의 가구는 상당히 화려하고 손이 많이 간 고급가구 축에 들지 않았을까? 사이즈가 좀 작아보이긴 하지만, 참 아늑하고 은밀한 느낌이었을 것 같다. 이 모든 게 한 덩어리로 된 가구라는 점도 특이하다.

그 옆에는 돈 내고 전통 의상 입고 사진 찍는 곳이라 패스 - -;

여기저기, 넓지 않은 보국사를 이리저리 둘러보고 한 언덕에 섰다. (이제까지 사진에서 불상이라곤 나오지 않는 것만 봐도 이곳이 불교 사찰이라기보다는 그냥 사당에 가깝다는 것을 알 수 있다. -_-^) 완만한 언덕을 꾸준히 올라와서 구경했던 곳이다보니 어느 틈에 바깥으로는 전형적인 중국의 농촌 마을이 펼쳐져있었다.

여기저기, 넓지 않은 보국사를 이리저리 둘러보고 한 언덕에 섰다. (이제까지 사진에서 불상이라곤 나오지 않는 것만 봐도 이곳이 불교 사찰이라기보다는 그냥 사당에 가깝다는 것을 알 수 있다. -_-^) 완만한 언덕을 꾸준히 올라와서 구경했던 곳이다보니 어느 틈에 바깥으로는 전형적인 중국의 농촌 마을이 펼쳐져있었다.

다른 사진에 나온 곳들도 다 그렇지만 이날따라 사람도 없고 비도 와서 평화롭고 고즈넉한 분위기가 완전 맘에 들었다. ^^=b

느긋하게 구경을 마치고 매표소를 지나 택시를 내린 곳으로 다시 왔다. 하지만 이 촌구석에 빈 택시가 지나갈 리도 없고... -_-;; 일반 버스를 타는 곳까지 가서 버스를 기다렸다가 다시 시내로 돌아왔다. (뒷문 뒷자리에 앉았는데 뒷문이 잘 안 닫히는 차라 빗방울, 바람이 자꾸 들이쳐서) 택시를 타고 올 때보다 훨씬 불편했지만 버스에 몸을 맡기고 다시 시내로 돌아왔다.

느긋하게 구경을 마치고 매표소를 지나 택시를 내린 곳으로 다시 왔다. 하지만 이 촌구석에 빈 택시가 지나갈 리도 없고... -_-;; 일반 버스를 타는 곳까지 가서 버스를 기다렸다가 다시 시내로 돌아왔다. (뒷문 뒷자리에 앉았는데 뒷문이 잘 안 닫히는 차라 빗방울, 바람이 자꾸 들이쳐서) 택시를 타고 올 때보다 훨씬 불편했지만 버스에 몸을 맡기고 다시 시내로 돌아왔다.

우산을 다시 반납하기도 했고, 우산을 써도 소용없이 흩날려 부딪히는 빗방울 때문이기도 했고, 눅눅한 느낌, 바지는 더 빗방울을 많이 맞았고, 사진을 찍고는 빗방울이 묻기 전에 얼른 가방에 넣고 빼는 일의 반복, 언덕을 계속 오르느라 피곤함.

이런 것들은 모두 잊혀진다. 그리고 삭힌 과일에서 귀한 과실주가 나오듯 좋았던 것만 남는다. 오래된 커다란 나무, 번개치듯 여러 갈래로 뻗은 가지들, 조용하던 보국사 주변 마을, 뭔가 눈에 띄는 우리 일행이 마을 버스에 타자 쳐다보던 마을 사람들. (외국 사람은 평범하게 입고 행동해도 뭔가 눈에 띈다.)

그때는 느낌이 그냥 그랬던 것도 같고, 어쩌면 시간이 남으니 뭐라도 보자는 마음으로 고른 곳기도 했다. 어차피 아는 곳이 없었으니 갈 곳을 어딜 골라도 잘 고를 확률은 비슷비슷했던 그 날 아침, 적당히 마음을 정했던 보국사.

하지만 닝보, 그리고 보국사에 가보지 않은 사람들에겐 이렇게 말할지도 모르겠다.

"닝보에 갔으면 보국사에 갔어야지~ 보국사도 안가보고 닝보에 갔다고 할 수가 없어~"

하지만 평화로운 안개비, 조용한 산사의 느낌이 참 좋았더란 말은 진짜.

작년보다 3일 더 일정을 길게 잡았었다.

더군다나 작년보다는 해야 할 일이 적어서 작년보다는 개인시간이 더 있었다.

닝보에서 아침나절 시간 여유가 생겨서 다녀온 곳이 있다.

닝보는 중국의 남동쪽 모서리에 있는 항구 도시다.

닝보에서 묵은 카이유엔대주점(new century hotel)의 책상을 뒤져서 찾은 여행 책자,

그리고 호텔 1층 로비에 비치된 안내 리플릿을 보고 이 귀중한 '아침나절'을 어떻게 쓸까 고민했었다.

짧은 시간이다보니 여러 곳을 다녀올 수는 없고 이것저것 따져보다 고른 곳은 '보국사'라는 절이다.

'제일경'이란 말은 내 맘대로 갖다 붙인 거니까 어디 가서 아는 척 하진 마시길. - -;;

보국사 입구

평일 오전, 그것도 이렇게 장마비가 추룩추룩 오는 날이니 입구부터 사람이라곤 매표원밖에 볼 수 없었다. 중국의 여느 도시나 관광지와는 달리 조용하고 고즈넉한 분위기가 너무 좋았다. 하지만 주말이나 여행철에는 아마 북적대겠지.

신선교

빗방울만 피할 수 있는 처마 끝에 앉아 차를 마시며 자원방래(自遠訪來)한 친구와 함께 하면 불역호아(不亦好阿) 일 것 같다. 이 사진을 보니 왠지 친구가 그리워진다.

전시대 앞의 버튼을 누르면 그 버튼에 해당하는 건물을 비춰주는 미니어쳐다. 모든 버튼을 다 누르고 찍어봤다.

드디어 제대로 된 경내로 진입

한쪽에는 이런 형태의 구조물을 만드는 과정을 3D 영상으로 보여주는 스크린도 있었다. 그런 전시물까지 있는 걸 보면, 이곳도 이 날만 사람이 적었던 거지, 역시 붐빌 때는 꽤 붐비는 곳이겠구나 생각했다.

오래전 예술가들이 그리 대접을 받지 못하던 시절에도 그들은 무슨 이유로 혼을 기울여 작품을 만들어냈을까, 멋진 예술 작품을 볼 때마다 궁금해진다.

저 돌조각(돌의 조각이 아니라 돌을 조각한 작품^^;)은 여전히 날씨가 덥고 눅눅했을 그 옛날에 그늘에 앉아 차를 마시며 유흥을 즐기는 팔자 편한 사람들의 모습인 것 같다.

빗물 맺힌 나란한 처마, 주욱 멀어지면서 흐려지는 모습을 담고 싶었는데 지금은 비가 오는 꿈의 한 장면을 보는 듯한 느낌이 되버렸다.

중국의 처마는 이렇게 비교적 전체적으로 직선적이고 끝 부분만 위로 솟아 오른다. 전체적으로 활처럼 완만하고 무난하게 곡선을 그리는 우리나라의 처마와 비교된다. 또 일본의 처마는 더 둥글고 끝은 더 치솟아 있었던 걸로 기억되는데 역시 우리나라와 중국과는 다르다.

서양 사람들이 보기엔 한국, 중국, 일본 절들 보면 색깔 좀 다른 것밖에 안 보이겠지만 내가 한국 사람이라 그런 차이가 보이는 게 아닐까? 오래전부터 그런 생각을 했다.

나는 중국과 일본을 다니면서 오래된 건물을 볼 때 이런 처마의 선이 가장 눈에 띄었다. 귀하는 어떤 게 눈에 띄었는지?

처마의 선을 다시 한 번 보셈

그 옆에는 돈 내고 전통 의상 입고 사진 찍는 곳이라 패스 - -;

다른 사진에 나온 곳들도 다 그렇지만 이날따라 사람도 없고 비도 와서 평화롭고 고즈넉한 분위기가 완전 맘에 들었다. ^^=b

비 같은 안개, 안개 같은 비 때문에 수평선과 하늘의 경계가 보이지 않는다.

우산을 다시 반납하기도 했고, 우산을 써도 소용없이 흩날려 부딪히는 빗방울 때문이기도 했고, 눅눅한 느낌, 바지는 더 빗방울을 많이 맞았고, 사진을 찍고는 빗방울이 묻기 전에 얼른 가방에 넣고 빼는 일의 반복, 언덕을 계속 오르느라 피곤함.

이런 것들은 모두 잊혀진다. 그리고 삭힌 과일에서 귀한 과실주가 나오듯 좋았던 것만 남는다. 오래된 커다란 나무, 번개치듯 여러 갈래로 뻗은 가지들, 조용하던 보국사 주변 마을, 뭔가 눈에 띄는 우리 일행이 마을 버스에 타자 쳐다보던 마을 사람들. (외국 사람은 평범하게 입고 행동해도 뭔가 눈에 띈다.)

그때는 느낌이 그냥 그랬던 것도 같고, 어쩌면 시간이 남으니 뭐라도 보자는 마음으로 고른 곳기도 했다. 어차피 아는 곳이 없었으니 갈 곳을 어딜 골라도 잘 고를 확률은 비슷비슷했던 그 날 아침, 적당히 마음을 정했던 보국사.

하지만 닝보, 그리고 보국사에 가보지 않은 사람들에겐 이렇게 말할지도 모르겠다.

"닝보에 갔으면 보국사에 갔어야지~ 보국사도 안가보고 닝보에 갔다고 할 수가 없어~"

하지만 평화로운 안개비, 조용한 산사의 느낌이 참 좋았더란 말은 진짜.

'여행-가출일기' 카테고리의 다른 글

| 남탕 MT 사진 후기 #2 (1) | 2007.07.23 |

|---|---|

| 남탕 MT 사진 후기 #1 (2) | 2007.07.20 |

| 중국출장 - 음식 이야기 #1 - 광동 음식 (0) | 2007.06.26 |

| 9박 10일 중국 남부지방 여행 (1) | 2007.06.24 |

| 출장에서의 복귀...return & recovery (0) | 2007.06.23 |